「ダイバーシティ経営」をかかげて、組織の多様性を高めるための取り組みが多くの企業でされています。その背景には顧客の要求や嗜好が多様になり、それに対応した製品・サービスを提供しなければ生き残れないことがあるのでしょう。また先の見えない世の中ですので、多様な人材を活かすことで物事への耐性をつけることが経営にとって重要という側面もあるでしょう。これまで日本での多様性は「女性の活躍」が主でした。最近ではこれに加えて、グローバル人材、障害者雇用、LGBTQなど、まさに多様な人材を活かそうという動きがあります。

一方でこう考えたことはありませんか?

「気の合う仲間でやっていた方が効率的だよ」

これまで日本というハイコンテキストな社会で育ってきた私たちは、職場での人材の多様性が高まると説明も丁寧でなければならず面倒と思うことも多くあります。英語人材を採用したら会議も英語でやらなければなりません。

「多様性って本当に企業のパフォーマンスをあげるの?」

そんな疑問も出てきます。

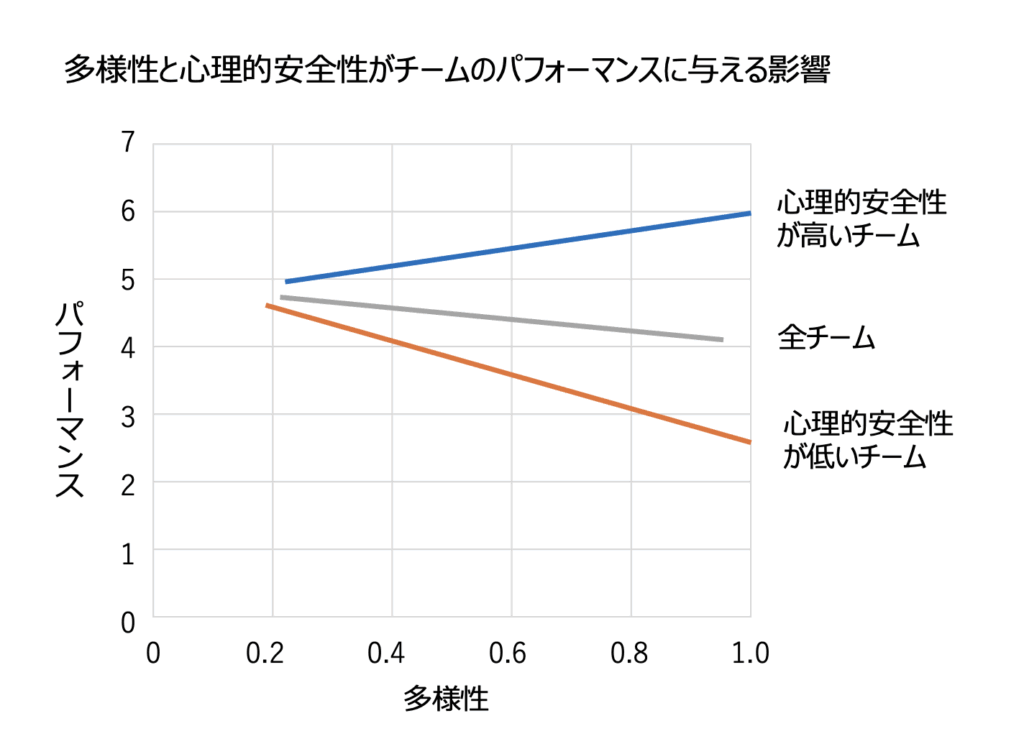

Harvard Business Reviewにその疑問に答えてくれる論文があります。その論文では次のようなチャートが掲載されています。

https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/Psychological%20Safety%20in%20Diverse%20Teams_V3_8d2783c5-113b-4184-95b9-d180f63452f7.pdfより丹羽が作成

何もせずに多様性だけを高めるとチームのパフォーマンスが落ちる、というわけです。この論文によればパフォーマンスを高めるためには多様性と同時に「心理的安全性」を高める必要があります。

この内容、とってもがてんがいきます。おじさま達が「俺たちだけでやる方が成果が出るんだ」と息巻いているのも裏付けのある事実だったのです。要するに「俺たちの集まりは心理的安全性が高くないよ」と言っているわけです。

当事者研究では心理的安全性が高いとは「等身大の自分でいても良い」ことを指します。つまり自分を必要以上に大きくも小さく見せることもせず、あるがままの自分でいられる空間。それが心理的安全性の高い空間です。そんな空間を作って初めて、多様でかつパフォーマンスの高い組織を作ることができるのです。

いろいろなことが繋がってきました。

2025年8月4日

アストロライフ合同会社 代表

丹羽雅彦